なぜ神田お玉ヶ池法律事務所から連絡が?

ある日突然、「神田お玉ヶ池法律事務所」という法律事務所から電話やメール、封書などで連絡が届き、「お支払いください」と言われたら、誰でも驚き、不安になるものです。

特に、全く身に覚えがない場合は、「これは詐欺ではないか」「架空請求ではないか」と疑うのも当然のことです。

しかし、このような状況では、慌てて間違った対応をしてしまうと、かえって事態を悪化させてしまう可能性があります。

反対に、冷静に正しい手順を踏めば、自分の身を守り、適切に解決することができます。

まず落ち着いて、状況を整理しましょう

深呼吸して、パニックにならないことが大切です

法律事務所からの連絡は、誰でも緊張するものです。

しかし、まず深呼吸をして、落ち着いてください。

絶対にその場で支払わないでください

どんなに相手が「すぐに支払ってください」と言ってきても、身に覚えがない場合は、その場で支払いに応じてはいけません。

また、クレジットカード番号や銀行口座番号などの個人情報も、安易に伝えないでください。

本物の神田お玉ヶ池法律事務所からの連絡かを確認しましょう

神田お玉ヶ池法律事務所とは?

神田お玉ヶ池法律事務所は、東京都千代田区に実在する弁護士法人です。

主に、クレジットカード会社や後払い決済代行会社、家賃保証会社、電力・通信会社などから依頼を受けて、債権回収業務を行っています。

つまり、実在する法律事務所ではありますが、詐欺グループがこの事務所の名前を騙って架空請求を行っている可能性もゼロではありません。

公式サイトで正規の連絡先を確認しましょう

神田お玉ヶ池法律事務所の公式サイトには、事務所が使用している正規の電話番号やメールアドレスが掲載されています。

神田お玉ヶ池法律事務所の公式サイトのURLは「https://www.otamagaike.com/」です。

メールが届いた場合は「no-reply@collect.otamagaike.com」もしくは「collect@otamagaike.com」「collect2@otamagaike.com」のように「●●●●@otamagaike.com」となっているか確認するようにして下さい。

チェック 神田お玉ヶ池法律事務所が使用している電話番号一覧はこちらです。

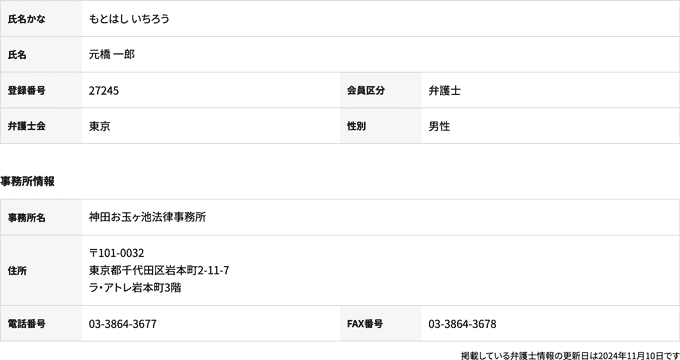

弁護士が本当に実在するか確認しましょう

もし、連絡の中で特定の弁護士の名前が出てきた場合は、その弁護士が本当に実在するかどうかを確認することも重要です。

詐欺グループは、実在しない弁護士の名前を使ったり、実在する弁護士の名前を勝手に騙ったりすることがあります。

確認方法

日本弁護士連合会(日弁連)という組織が、全国のすべての弁護士の情報を管理しています。日弁連の公式サイトには、弁護士を検索できるシステムがあり、誰でも無料で利用できます。

- 日本弁護士連合会の「弁護士検索」ページにアクセスします。

弁護士検索:https://www.nichibenren.or.jp/search.html - 相手が名乗った弁護士の氏名を入力して検索します。

- 検索結果に表示された情報(氏名、所属事務所、所在地など)が、連絡してきた相手の情報と一致するかを確認します。

注意ポイント

もし、検索しても該当する弁護士が見つからない場合や、情報が一致しない場合は、偽の弁護士を名乗っている可能性が高いです。

「身に覚えがない」と思っても、本当に支払義務がないか確認

連絡元が本物の神田お玉ヶ池法律事務所であることが確認できたとしても、「身に覚えがない」と感じている場合、いくつかの可能性が考えられます。

実は、気づかないうちに支払義務が発生している場合

ケース1:定期購入やサブスクリプションの解約を忘れている

インターネットで商品を定期購入したり、動画配信サービスや音楽配信サービスなどのサブスクリプション(月額制サービス)に登録したりしたことはありませんか?

これらのサービスは、解約手続きをしない限り、自動的に料金が請求され続けます。

「もう使っていないから」と思っていても、解約手続きをしていなければ、料金は発生し続けます。

ケース2:無料期間が終了し、自動的に有料プランに切り替わっている

多くのサービスは、最初の1ヶ月や数週間を「無料お試し期間」として提供しています。

しかし、この無料期間が終了すると、自動的に有料プランに切り替わり、料金が請求されることがほとんどです。

ケース3:家族や同居人が勝手に契約している

あなた自身は契約した覚えがなくても、同居している家族(配偶者、子ども、親など)や同居人が、あなたの名義で契約してしまっているケースもあります。

ケース4:電話番号の再割り当てによる誤認連絡

これは少し特殊なケースですが、神田お玉ヶ池法律事務所の公式サイトでも注意喚起されています。

携帯電話の番号は、解約や長期間使用されないと、一度電話会社に返却されます。

そして、一定期間が経過すると、その番号は別の人に再利用されることがあります。

もし、あなたが使っている電話番号が、以前は別の人が使っていた番号だった場合、その以前の持ち主が支払いを滞納していると、システム上の情報が更新されないまま、現在の持ち主であるあなたに督促の連絡が来てしまうことがあります。

連絡すべきか、それとも無視すべきか?

この点については、状況によって対応が異なります。

パターンA:連絡元が公式サイトと一致し、少しでも心当たりがある場合

- 連絡してきた電話番号やメールアドレスが、神田お玉ヶ池法律事務所の公式サイトに掲載されているものと完全に一致している。

- かつ、過去にサブスクリプションサービスを利用したことがある、定期購入をしたことがある、家族が契約している可能性があるなど、少しでも心当たりがある(または、可能性を完全に否定できない)。

パターンB:連絡元が不審、または架空請求の特徴に当てはまる場合

- 連絡してきた電話番号やメールアドレスが、公式サイトに掲載されていない。

- 弁護士検索で該当する弁護士が見つからない。

- 請求内容が曖昧で、不安を煽る脅し文句が多用されている。

- 全く心当たりがなく、過去に該当するようなサービスを利用した記憶が一切ない。